歯周病治療

当院の歯周病治療の特徴

歯周病とは、歯の周囲組織(歯周組織)の病気の総称で、歯周炎・歯肉炎のことをいいます。虫歯とともに、「歯科2大疾患」とも言われています。

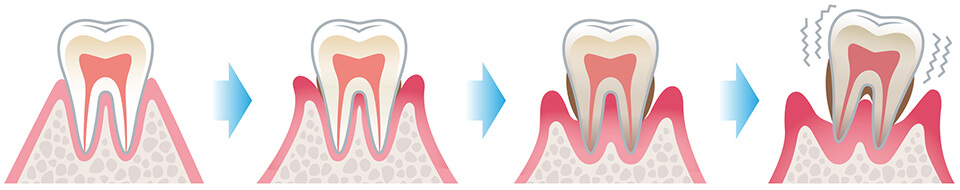

35歳以上は80%の人がかかっていると言われる歯周病は、進行すると徐々に歯を支えている骨(歯槽骨)が溶けて歯がぐらぐらになり、ついには抜けてしまう慢性疾患です。

また初期段階では自覚症状がほとんどありません。逆に、自覚症状が出る頃には、すでにかなり進行しているケースが多いのです。そこで早期治療、そして再発防止のための長期管理が重要です。

歯周病が恐いのは、ご自分の歯を失うだけではないことです。最近の研究で、さまざまな全身の病気と深い関わり合いがあることがわかりました。歯周病の原因菌が脳卒中、低体重児(早産)、肺炎、心臓病、糖尿病等の全身的な病気と関連することがわかっています。

歯周病が薬で治る!?

歯周病治療といえば、昔から歯磨き指導、歯石除去などのクリーニングがもっとも基本的な治療です。併せて重症の場合は、外科的な治療も行っていました。

しかし、この基本的な治療をしても、しっかり歯磨きしても、なかなか思った以上の結果が得られない方も多くいます。歯肉の炎症が取れない、歯肉の腫れや出血・口臭がある、といった症状に悩まされている方は多いでしょう。

また外科的な処置をして一般的には改善してもすぐに再発する方もいます。これは従来の治療方法では歯周病の原因菌を一時的に減らせても、完全に取り除くことができなかったためです。

歯周病は歯周病菌により発症するため、原因である菌を特定し、その菌を退治することが大切です。「薬を使った歯周内科治療」でようやく可能になりました。いったいどのような治療法なのでしょうか。「位相差顕微鏡検査」といわれる、歯周病の検査がそのキーワードです。

<歯周内科治療のメリット>

●お薬による内科的治療なので、精神的・肉体的負担が少なく、治療に伴う痛みがない。

当院での歯周内科治療の流れ

当院では、位相差顕微鏡検査を行うことで、お口の細菌叢(歯の状態)を直接診られるようになりました。この顕微鏡を使った検査で、歯周病菌やカビ菌がほとんどの方に見られます。

歯周病になりやすいか、現在どういう状態かなどが確認できるようになりました。口腔内の細菌叢を確認できるのは、歯科医師だけではありません。治療前後の顕微鏡が捉えた動画や画像を拡大表示することで、患者さんご自身で確認できます。また、画像の比較で、治療効果のより分かりやすい説明が行えるようになりました。

治療の流れ

- 歯周基本検査

・歯周ポケット検査

・レントゲン検査 - 歯周基本治療

・ブラッシング指導

・歯石除去等 - 再検査、顕微鏡検査

- (必要があれば)薬による除菌

- 1週間後状態が悪ければ再検査、再治療

- 状態が良ければ、定期検診、経過観察(1~6ヶ月毎)

歯周内科治療を行うにあたっての注意事項

●ほとんどの患者さんの歯周病を(飲み薬・歯磨き)で改善できます。ただし、治療後の口腔内を清掃しやすい環境にし、清潔に保たなければ再発することがあります。

●患者さんの身体の状態・体質によっては、お薬が使えない場合があります。

●お薬による治療は、歯周病の原因となる菌を除菌して、歯周病の進行を止めるものです。次のような条件によっては、歯周病菌の除菌が不十分になったり、再感染が認められた時は追加治療が必要です。

- 歯磨きが上手くできない

- 糖尿病や喫煙などで免疫力が低い